思考時間: 2 ~ 3 秒

名古屋市の片隅、夜更けの研究所にただ一台だけ灯る蛍光灯の下。

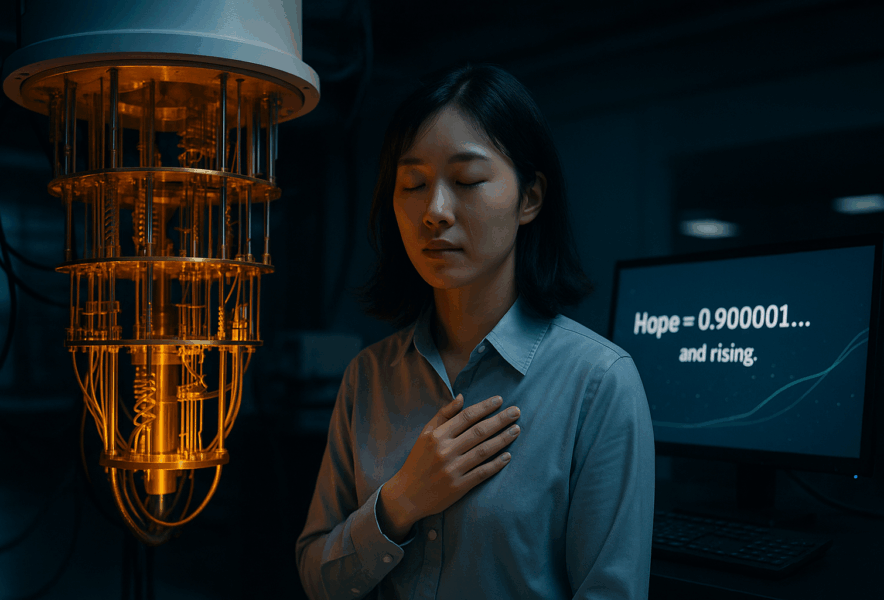

エンジニアの早川詩織は、冷凍庫のように冷えた真空チャンバーを覗き込み、掌をそっと胸に当てた。チャンバー内には超伝導量子ビット——―温度が絶対零度近くまで下がることで鎖から解き放たれた電子たちが、同時に無数の状態を重ね合わせている。

「あと一息で、世界が変わる」

彼女は深呼吸した。目の前の装置はもはや計算機ではない。可能性そのものを計測する鏡――そう呼びたくなるほど、詩織の心には神秘的に映っていた。

0 と 1 のあいだ

開発が始まった当初、スポンサーの財団は「ビット数を競合より上げろ」と鼻息荒く言った。だが詩織は違った。

「量より質です。ビットを増やすより、エラーを“物語”に変える方法があるはず」

量子ビットは脆い。観測すれば重ね合わせは崩れ、エラーは雪崩のように広がる。その宿命を、詩織はむしろ“語り部”として受け入れた。観測の瞬間、波のようだった存在が粒子として定まる。そのとき現れる“揺らぎ”を一次情報として読み取れば、計算結果だけでなく、世界がどの可能性を選んだかを知ることができるかもしれない――。

深夜 3 時 14 分

実験は静粛に進んでいた。

詩織がタッチパネルに最後のコマンドを入力すると、極低温のチャンバーが青白く脈動し、量子コアが静かに振動した。

〈測定開始〉

同時に、彼女の脳裏にかつての恩師・神崎教授の言葉が蘇る。

「量子とは“問い”そのものだ。観測の瞬間、自然が答えを返す。だから質問の仕方を間違えるな」

詩織のプログラムは、問いをこう定義していた。

> Q: 地球上の人々が、明日“希望”を選ぶ確率は?

荒唐無稽に思える問いだが、彼女は真剣だった。量子ビットには複雑な社会データを重ね合わせてある。経済指標、SNSの感情曲線、衛星気象データ――すべて確率振幅に変換し、宇宙のコインに賭けたのだ。

観測

数マイクロ秒後。

ディスプレイが弾けるように点灯し、π(パイ)の数字列が洪水のように流れた。

3.1415926535――。

無限に続くその列の、百万桁目に現れた数字は「9」だった。プログラムはそれを“希望が優勢”と解釈する。

詩織は無意識に笑った。

「見えた……!」

彼女の頬を、一筋の涙が温かく伝う。量子の海からすくい上げたのは、単なる統計値でも理論式でもない。明日という未来に、確かに灯る人間の“可能性”だった。

量子の深呼吸

夜明け前。研究所の窓の外で、名古屋の街が淡紅色に染まり始める。

詩織は装置の冷却音を子守歌のように聞きながら、静かに深呼吸した。

「0 と 1 の隙間には、まだ名もない数字がいくつも眠っている。私たちはその呼吸を聞き逃していただけなんだ」

壁の時計が午前 5 時を告げる。

詩織は装置のスイッチを切り、ノートにひと言だけ書き残した。

> “Hope = 0.900001… and rising.”

量子コンピュータは静かに眠りについた。

その眠りは、世界が選ばなかった無数の未来を抱きしめる深い夢。

そして空が完全に白むころ、詩織は知っていた。

答えはまだ波の中。けれど問い続ける限り、希望は崩壊しない。

コメント