量子コンピュータは、やがて“普通”になるだろう。

そう確信している。何しろ、量子の振る舞いそのものが、自然界にとっては当たり前の営みなのだから。私たちは今、その当たり前をようやく手にしようとしているに過ぎない。

むしろ、すべてを“0”と“1”という二値に無理やり置き換えて計算するノイマン型コンピュータの方が、よほど“特殊”な存在だったのではないか。今は当然のように使われているその仕組みも、後世から見れば「そんな不自由な計算で、よくやっていたね」と笑い話になるかもしれない。

きっと、未来の子どもたちはこう言うだろう。

「昔は“0”か“1”かでしか考えられなかったんだって」

今の私たちが、携帯電話がなかった時代の待ち合わせを思い出すのに苦労するように。時間も場所も曖昧なままで、それでも人と出会うことができた――そんな話は、どこか夢物語のようにも聞こえる。

だが、“あやふや”であることを前提とし、“あやふや”の中から正解を導くというのは、まさに量子の世界そのものだ。確定せず、重なり合い、可能性として存在し続ける。量子コンピュータは、そのあやふやさを「力」に変える。

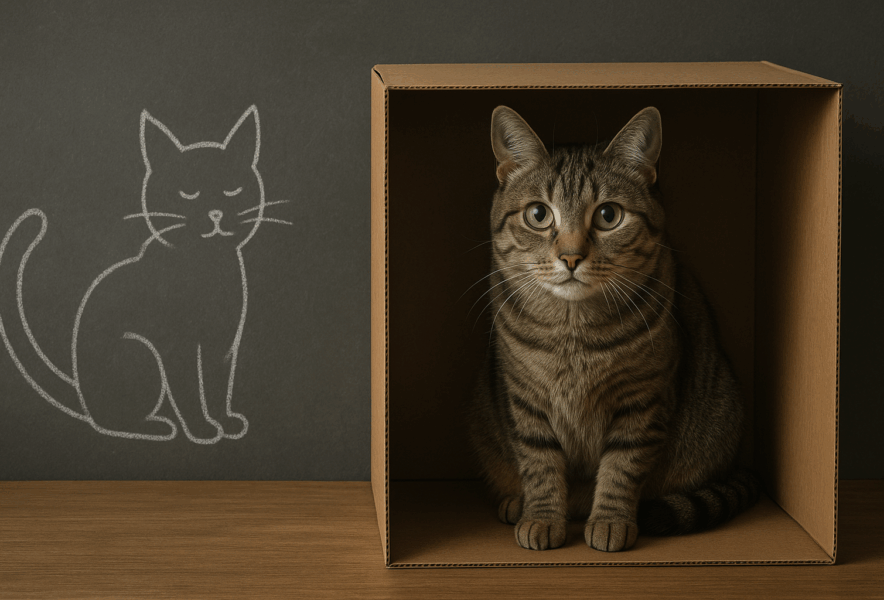

ただ問題なのは、“シュレディンガーの猫”という強烈なイメージが、量子というものを不可解で謎めいた存在にしてしまったことだろう。だが、量子をコンピュータに応用するということと、哲学的な思考実験はまったくの別物だ。

量子とは、恐れるものでも、神秘化するものでもない。

それは、私たちの足元で、日々“普通に”起きている現象なのだ。

ただ、ようやく私たちがその普通さに、技術として追いつき始めた。

そんなだけのことなのだ。

コメント